「何度片づけてもゴミ屋敷状態になる実家。どうして片づけられないの?」

「自分の部屋はまるでゴミ屋敷・・・片づけたいと思っても上手くいかない・・・」

「隣りの家がゴミ屋敷。火事にでもなったらと思うと心配でたまらない」

ゴミ屋敷と聞くと、皆さんどんな人が住んでいると想像しますか。

片付けが苦手な人?

面倒くさがりな人?

そんなイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。

それでは、あなた自身は片付けが得意ですか?と聞かれたら、自信を持って得意だと手を挙げられる方がどれくらいいるでしょうか。

実際には、片づけが苦手でモノをなかなか捨てられずに困っている方は多いと思います。

同じように片付けが苦手な方の中でも、ゴミ屋敷になってしまう方とならない方には違いがあります。

それは片づける意思があるか、ないか。

ゴミ屋敷状態になってしまう方の中には、ゴミ屋敷であることをあまり深刻に捉えていない人がいます。

さまざまな心理的な要因から「片づけよう」という意思を持ちにくいのです。

他にも「片づける」行為の優先順位が低く、散らかった状態であってもあまり気にならないという場合があります。

今、この記事を読んでくださっているあなたは、ご自身または大切なご家族やまわりの方がゴミ屋敷になっているのをどうにかしたいという、「片づけたい」意思を持って読んでくださっているはず。

もし、あなたが今の状態を不快に思っているなら、原因を知り解決したいですよね。

もしかしたら、その原因は心理的な不安にあるかもしれません。

この記事では、「片付かないゴミ屋敷状態」と関連性が高い病気や障害、心理についてお伝えしていきます。

ゴミ屋敷の解決へつなぐためのステップについてもお話ししますので参考になればうれしいです。

それでは参りましょう。

【目次】

「片づけられない?」「片づけない?」 ゴミ屋敷と病気の関係性

冒頭でお話ししたように、モノを捨てられない原因には病気や障害が隠れている場合があります。

【ゴミ屋敷の原因に関連する可能性がある病気や障害】

| 関連性が高いもの | ためこみ症 |

|---|---|

| 関連性が疑われるもの | うつ病 強迫症 統合失調症 自閉スペクトラム症(ASD) 注意欠如・多動症(ADHD) 認知症 |

「ためこみ症」と「ためこみ行動」

■「ためこみ症」

「ためこみ症」はゴミ屋敷との関連性が高い病気です。

「ためこみ症」とは・・・

2013年にアメリカの精神学会の診断基準に新しく加わった精神疾患です。

脳の特定の部位が特有の働きをする生物学的側面だけでなく、心理面と社会面も影響しあっている複雑な状態。

主な症状として、

・モノを捨てられない

・大量にモノをためこんでしまう

という症状があります。

「ためこみ症」の特徴は、「片づける」という行為自体にネガティブなイメージや感情を抱くことです。

ネガティブな感情に触れたくないという理由から、「片づけない」という選択をする傾向にあります。

例えば、

・モノは自分の一部 ⇒ 手放すことへの苦痛が大きい

・モノに対する責任 ⇒ 処分することはモノを無駄にすることだから捨ててはいけない

このようなモノに対する特別な思いが、処分することへの不安や不快感などのネガティブが感情を生み、捨てられない状態が続きます。

その結果、本来日常生活に必要な空間にまでゴミが占領してしまい、ゴミ屋敷となってしまうのです。

■「ためこみ行動」

「ためこみ症」と似た症状に「ためこみ行動」というものがあります。

「ためこみ行動」もまたモノをためてしまうという症状です。

ためこみ行動は、主疾患である精神疾患の症状の一つとして現れる場合や、発達障害の影響により結果的にためこんだ状態を指します。

「ためこみ行動」はあくまでも主疾患の中の症状のひとつ。

なので、精神的な病気の方や発達障害がある方が必ずしもゴミ屋敷状態にあるわけではありません。

ゴミ屋敷に関係する可能性がある精神的な病気や発達障害について以下にまとめした。

うつ病

■ 特徴

精神的ストレスや身体的ストレスが重なることなど、様々な理由から脳の機能障害が起きている状態

■ 具体的な症状の一例

何をするにもやる気が出ない、眠れない、疲れやすい、身体がだるい、生活に充実感がないなど

■ ゴミ屋敷になる理由

片づけや分別、ごみ出しにおいてもやる気が出ない、集中力が持続しない

強迫症

■ 特徴

強い不安やこだわりにとらわれて、日常生活のさまざまなことに障害が生じる病気

■ 具体的な症状の一例

手洗いや家の戸締まり、ガスの元栓の確認などを何度もせずにはいられない

■ ゴミ屋敷になる理由

・自分の手が汚れてしまうのを極度に嫌がり、ゴミを触れない

・あとで必要になるかもしれないことが怖いので、モノを捨てるのを避ける。

その結果、生活スペースに欠かせない部屋にまで多くのモノを保存してしまう。

統合失調症

■ 特徴

・陽性症状(幻覚や妄想、興奮状態)

・陰性症状(自発性が乏しくなる、感情の表現が鈍くなり、人付き合いが苦手になる、精神の柔軟性が失われる)

■ 具体的な症状の一例

・いないにもかかわらず、人の声が聞こえたり見えたりするなどの幻覚や妄想

・自分自身や他人の喜怒哀楽などの感情が理解しにくくなる

■ ゴミ屋敷になる理由

・意欲や気力の低下によって何もする気が起こらず、結果的にモノのため込み状態に繋がる

自閉スペクトラム症(ASD)

■ 特徴

・社会などの様々な場面で人とのコミュニケーションが不得意

・興味や行動にこだわりがある

■ 具体的な症状の一例

・特定の物事に対して強い興味をもち、興味をもった領域に関して膨大な知識を持つ

・特定の手順を繰り返すことにこだわる

■ ゴミ屋敷になる理由

ファイルにまとめたり引き出しに片付けたりなどの見えない状態になると、どこに何があるのかわからなくなる。

そのためモノを積み重ねてためこみやすい傾向にある。

乱雑になっているように見えるが、本人はどこに何があるか理解している。

注意欠如・多動症(ADHD)

■ 特徴

不注意(集中力がない・気が散りやすい)、多動性(じっとしていられない・落ち着きがない)、衝動性(順番を待てない・考える前に実行してしまう)の3つの要素がみられる発達障害のひとつ

■ 具体的な症状の一例

・集中力が持続できず、気が散る

・持ち物を忘れる、よくなくす

■ ゴミ屋敷になる理由

・片付けの優先順位がつけられず、段取りを組むのが難しい

・片付け中もつい他の事を考え、やり遂げる前に気が散ってしまう傾向がある

認知症

■ 特徴

老いにともない、脳の働きが衰えて記憶・判断力の障害などが起こり、社会生活や対人関係に支障が出ている状態

■ 具体的な症状の一例

・同じことを何度も言う、問う、するなど、もの忘れがひどいが自覚がない

・探しものを誰かが盗ったなど、他人のせいにすることがある

■ ゴミ屋敷になる理由

症状が進むと普通の生活を送ることも困難になり、片付けができなくなる

「ためこみ行動」は主疾患の中の症状の一つとして現れる可能性がある行動のため、解決方法は主疾患の治療方法により異なります。

ゴミ屋敷になる原因には他にどんなものがあるの?

片づけを苦手とする心理的な病気以外にも、ゴミ屋敷を引き起こす要因として以下のものがあります。

・幼少期の生活環境や親の価値観

・喪失体験やトラウマ

・遺伝子的な要素の影響

これまでに受けた体験や遺伝子的な要素などから、不安や不信感を回避するために独特の考え方が生まれ、ゴミ屋敷につながる場合があります。

ゴミ屋敷になる人の考え方の特徴

ゴミ屋敷になる人の考え方の特徴をいくつか紹介します。

● 完璧主義

例)この新聞を全部読み終えるまでは処分できない

● 否定的な結果を結論付ける

例)あとで必要になったら困るから取っておこう

● 「すべき」「しなければならない」という考え

例)これは災害の時に役に立つからとっておくべき

以上のようにゴミ屋敷になる人は、その人なりの正当な理由を持って片づけをしません。

なので、まわりから一方的に「片づけなさい」と言われることに、傷つくことや腹を立てることがあります。

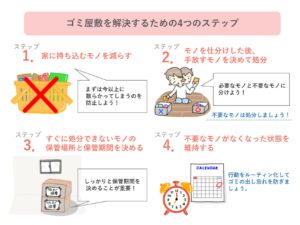

ゴミ屋敷状態を解決する4つのステップ

正当な理由があるからモノを処分しないにしても、ゴミ屋敷には火事や転倒などのリスクが伴い危険です。

ゴミ屋敷である本人だけではなく、家族や近隣住人の生活にまで影響が出るならなおさら。

ここからは、ゴミ屋敷を解決するための4つのステップを紹介します。

【ゴミ屋敷を解決する4つのステップ】

ステップ1 家に持ち込むものを減らす

モノを持ち込む前のルールを作る

例)買い物リストを作成し、それ以外のモノは購入しない

ステップ2 必要なものと不要なものに分け、手放すものを決めてから処分する

仕分ける前に自分に問いかけてみる

例)これがないと本当に自分は困るのか?

ステップ3 すぐに処分できないものの保管場所と保管期間を決める

あくまでもごみ出し出来るまでの一時的な保管場所なので、あらかじめ保管期間をしっかり決めておくことが重要

決められた保管期間までに必要性を感じなかったものは、不要なものとして処分する

ステップ4 不要なものが無くなった状態を維持する

ごみ出しや片付けなどの行動をルーティン化することで、ゴミが溜まらない状態をキープする

例)毎週ごみ出し時間を統一する

はじめからすべてのステップをこなそうとすると、心理的に大きな負担になります。

まずは、ステップ1「家に持ち込むものを減らす」を実行してみてください。

家に入ってくるものが減るだけで、今以上に散らかるのを防ぐことができますよね。

ひとりで実行するのが難しい場合は、相談できるご家族や友人がいるならぜひ手を貸してもらいましょう。

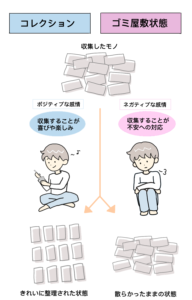

「ゴミ屋敷状態」になる人と同じように、モノの収集好きなのがコレクター。

集めるモノのサイズは大小様々ですが、コレクターの多くは「ゴミ屋敷状態」とは逆に、コレクションを丁寧に保管しています。

モノをためこむ人もコレクターも、やっていることは同じモノの収集なのに、なぜ部屋の状態が異なるのでしょうか。

その理由は先ほどもお話ししたように、集めるモノに対する考え方や思いの違いがあるからです。

コレクターは、アイテムを手に入れることに喜びや楽しみというポジティブな感情を伴います。

そして、収集したモノを丁寧に扱い保管します。

一方「ゴミ屋敷状態」になる人にとって、モノを集めることやためこむことは、不安への対応になります。

なので収集物の対象には、統合性がなく、高価なモノから価値のないモノ、一見役に立たなそうなモノなど様々。

そして、収集後はモノであふれ散らかった状態に。

この状態を解決するには、ためこんでしまう本人が抱えている不安と向き合っていくことが大切になります。

家族やまわりの人がゴミ屋敷状態になり悩んでいる方へ

ゴミ屋敷になる人の多くはこれまでに、「モノを勝手に捨てられてしまう」「モノを処分しろ」と言われるなどの体験をしています。

私たちも自分が大切にしているモノを勝手に処分されたら腹が立ちますよね。

先ほどもお話ししたようにゴミ屋敷状態の人も、モノをためるのには正当な理由があります。

なので、私たちと同じように勝手に処分されたことに傷つき、腹を立てるのは当然。

モノに対する強い思いから自分以外の人間に対して不信感を抱き、疑心暗鬼の状態になる方もいるのです。

私たちができることは、ゴミ屋敷になっている人を特別な目で見るのではなく、理解しようとすること。

きっとそこにはモノをため込んでしまう原因となる心理や体験が隠れています。

ご家族や身近な人がゴミ屋敷になり悩んでいる場合は、以下のことに気をつけましょう。

本人の許可なく勝手にモノを処分しない

何度もお話ししているように、他人には不要なものに見えても本人にとってはしっかりとした理由があり集められたモノばかり。

勝手に処分してしまったら、片付くどころか周りの人間に対する疑心暗鬼が強まり、これまで以上にため込んでしまう可能性もあります。

片づけてほしいと思ったら、まずは本人の話を聞き、しっかりと話し合うことが大切です。

長くゴミ屋敷状態にあればあるほど、モノに対する思い入れが強いため、根気強い話し合いが必要になるでしょう。

話し合いの中で、本人が変わろうとしている様子が見られたときこそ、周りがサポートをしてあげる時です。

「ゴミ屋敷状態を解決する4つのステップ」の中でお話しした、ステップ1「家の中に入ってくるモノを少なくする」からはじめてみましょう。

少しでも片づいたら、片づいたことをぜひ一緒に喜んでください。

片づいたという出来事がポジティブなこととして印象づけられると、再びゴミ屋敷になることへの防止につながる可能性があります。

どうしても、家族や周りの人だけではサポートができないときは、ためこみ症の専門家がいる精神科病院へ相談しましょう。

本人の同意が得られ、片づけたい意思がしっかりとある場合は、ゴミ屋敷を専門とする回収業者に片づけを依頼するのもひとつの方法です。

いきなりすべてを片付けてしまうのが不安であれば、生活スペースとして不可欠な部屋から片付けを依頼してみるのも良いですね。

大切なのは、モノをためこんでしまう人の不安を理解してあげること。

この記事がゴミ屋敷を片づけるきっかけになり、皆さんにとって日常が過ごしやすいものとなればうれしいです。